【振風?年終特稿】百億項目接連涌入,桐城贏在哪?

時間:2023-12-21

來源:桐城市融媒體中心

桐城市區。資料圖

站在2023年的深冬回望2021:

彼時,安慶縣域經濟“領頭羊”桐城,幾千家制造業中小企業“鋪天蓋地”,艱難地支撐“重返全省十強”的緩慢步伐。

慢進是退!桐城,沒有退路,唯有破局。

也是在這一年,安慶提出“內搭平臺、外聯老鄉”發展路徑。文都桐城思之悟之、踐之行之,再出發。

兩年多來,借助老鄉之力,桐城3個百億級工業大項目應聲落地,以“頂天立地”之勢強力帶動新興產業崛起、產業版圖重塑。

兩年多來,借助老鄉之智,桐城力促小企業“大創新”,高新技術企業數“翻番”,科技型中小企業數同比增長56%,上榜全國第二批創新型縣(市)建設縣(市)。

兩年多來,對標滬蘇浙,桐城創新打法、戰法,以“節點工作法”“媽媽式服務”刷新項目建設新速度,贏得營商環境“好口碑”,推動產業向新、發展向好。

新路徑、新打法、新狀態、新格局……桐城,借風勢,乘風起,從“新”出發,破局在望。

新格局:“外聯老鄉”與 “接二連三”的百億項目

圖為中環新能源20GW高效電池生產制造項目建設現場。 路欣 攝

“明年4月,這將成為桐城乃至安慶單體面積最大的廠房。”寒冬里,桐城市委書記章周中滿臉笑容向記者介紹。

在他身后,是投資100億元的中環新能源20GW高效電池生產制造項目建設現場。至此,桐城已成功招引3個百億級工業大項目。

2021年,國軒高科動力電池牽手桐城并于第二年追加投資;

2022年,中建材太陽能新能源產業基地項目落地文都;

2023年,中環新能源落子桐城。

一個縣級市,百億項目“接二連三”,在全市乃至全省都鮮有。桐城是怎么做到的?

章周中說:“秘訣在于‘內搭平臺、外聯老鄉’。”

桐城自古人才輩出,從這個75萬人口縣級市走出去的博士有5000余名、院士20多位,數量在安徽排第一,在全國縣市中也位居前列。

2021年底,安慶市委、市政府提出“內搭平臺、外聯老鄉”發展路徑。桐城如獲至寶,統籌一切資源、動員一切力量、窮盡一切辦法,深挖在外人才資源,以求發展破局之策。

鄉情召喚下,一只只“金鳳凰”飛回桐城。李縝回鄉投資桐城國軒項目,彭壽回鄉投資中建材項目。“中環項目,也是老鄉牽線搭橋的。”章周中說。近三年來,鄉友回桐投資項目23個,總投資達494億元。

章周中說:“秘訣還在于項目招引中的釘釘子精神。”

曾幾何時,因為沒有及時調整產業結構、培育戰略性新興產業,桐城經濟一路后退。

破局,關鍵在立新。桐城主政者深知這一點。

圖為桐城市一鋰電池蓋板生產車間忙生產。 儲永志 攝

桐城將新能源汽車零部件、光伏新能源、醫工醫藥“兩新一醫”產業定為主導產業,成立產業專班,編制產業鏈招商圖譜,開展精準鏈上招引,在“新賽道”上求突破。

認準了就干!“只要有一點點希望,就緊盯不放。”章周中說,很多項目談了十次八次,時間跨度好幾個月。

路子對了,項目也來了。

去年,桐城新簽約億元以上項目52個,其中,30億元以上項目4個;今年1-10月,桐城新簽約億元以上項目42個,其中工業項目41個,10億元以上項目6個。

項目來,格局新。

三個百億元大項目哐當巨響,一批“兩新一醫”項目落地,成為桐城8000家制造業企業中的“巨無霸”和“生力軍”,推動著桐城產業這艘大船轉變航向,也改變了桐城幾十年未大變的產業版圖。

“一批重大項目開工建設,將帶動產業鏈上下游加速集聚,桐城的產業形態、產業格局正在加速改變。”章周中說。

向“新”力:“博士奔桐”與小企業的“大創新”

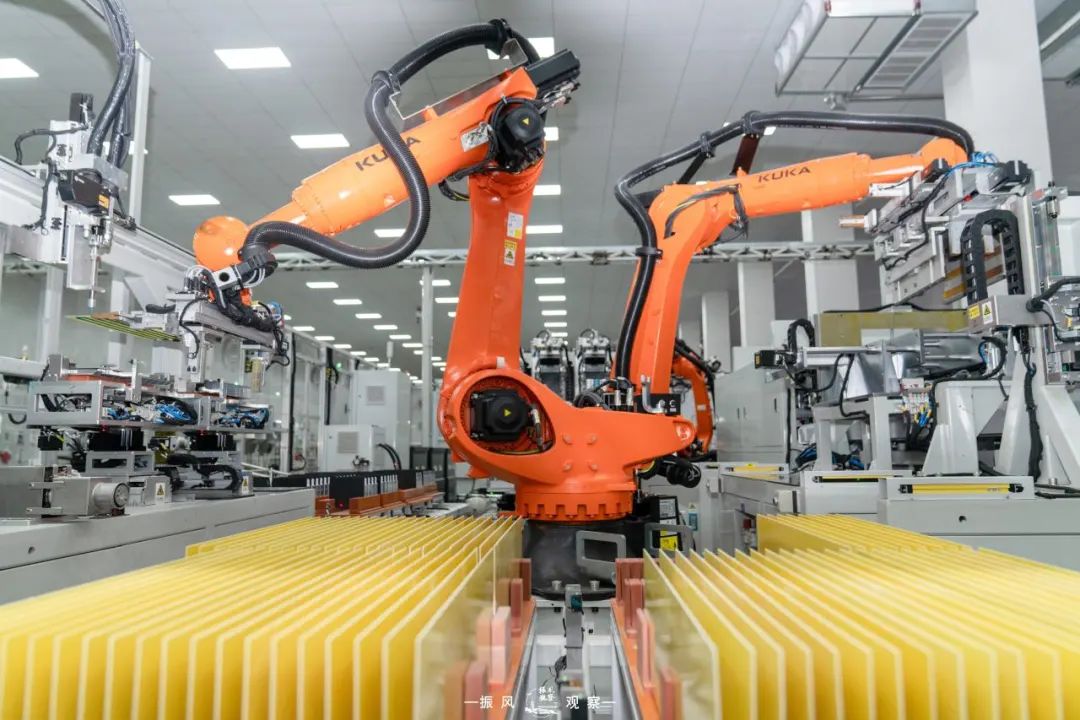

圖為桐城國軒車間內,工業機器人自動化生產。 路欣 吳子航 攝

桐城,強在民營經濟,弱在企業創新。

數據顯示,桐城制造業企業共8000余家,其中規上企業只有459家,占比5.7%。

起步早、規模小、創新力不強、發展速度慢……這是長期打在桐城工業企業身上的“標簽”。很多企業發展了幾十年,但因為缺乏研發創新,“企業還是當年的企業,但市場已經發生了根本性的變化。”

創新,是發展的“第一動力”,也是桐城化“鋪天蓋地”為強大競爭力的不二之選。

為破企業創新難題,2022年,桐城設立科技創新服務中心,與企業服務中心兩塊牌子、一套人馬。“就是突出一個理念,科技創新為企業服務。”桐城市科技創新服務中心主任胡芳芳說。

科技創新服務中心成立后,桐城先后創新實施了兩大行動。

一個,是企業創新“翻番”計劃。

由于缺乏創新意識,經過多年發展,到2021年,桐城市高新技術企業數僅63家。“下笨功夫,地毯式梳理符合條件的企業,一企一策培育,實現高新技術企業數兩年翻一番。”胡芳芳說。

截至目前,桐城市高新技術企業數已達132家,實現“兩年翻一番”目標。2024年,又有60家企業被列入培育計劃。

此外,2023年度,桐城新增15家省創新型中小企業、17家省級專精特新企業,數量創歷史新高;科技型中小企業已入庫備案228家,同比增長56%,數量居安慶市首位。

今年,全國79個第二批創新型縣(市)建設縣(市)名單公布,桐城位列其中。

另一個,是博士服務團“奔桐”行動。

經過梳理,全國目前高校院所博士中,有4000余人來自桐城。“博士們很愿意為家鄉出力,企業也有技術需求。” 為此,桐城啟動博士服務團“奔桐”行動。

目前,國防科技大學、蘇州大學、南京工業大學等學院共10位桐城籍博士成功簽約企業“科技副總”。

圖為桐城新能源材料有限公司生產車間。 路欣 吳子航 攝

“不到一年時間,部分企業與博士的共同研發成果,就將實現產業化。”胡芳芳說。5年內,面向省內外高校、科研機構,桐城計劃聘請100名桐城籍博士到企業掛職“科技副總”。

促企業創新,桐城的政產學研合作也“動真格”,真金白銀地投入。比如,政府拿出530萬元,支持合肥工業大學與企業共建產業研發中心。“兩年時間,已經有7個項目實現了技術攻關到產業化。”胡芳芳說。

通過不斷深化的政產學研合作,桐城企業發展向“新”力不斷聚合。

走進桐城金億新材料,會發現企業辦公樓上還掛著一塊牌子:“博士后科研工作站”。而這家企業的年產值剛破億元。“政府的大力支持,讓我們這些小企業也能有‘大創新’。” 金億新材料副總經理張江良告訴記者,通過“政產學研”合作,企業與中科院、合工大等高校院所對接合作,共同進行技術攻關和產品研發。

每年,桐城金億新材料研發投入占比超5%,產品填補國內空白,國內市場占有率達20%以上,技術處在行業前沿。也正是因為不斷地創新,金億年產值迅速從千萬元躍升至億元。“今年,我們增速預計達到18%。” 張江良說。

“企業出題,高校解題,政府助題”。小企業也能“大創新”!在桐城,像金億新材料這樣的企業還有很多,未來還將有更多。

新狀態:“事不過夜”與刷新再刷新的“桐城速度”

圖為桐城市一鋰電池蓋板生產車間忙生產。 儲永志 攝

從洽談到簽約,一個月。

從簽約到開工,一個月。

中環(桐城)項目兩個“一個月”背后,是服務、是速度、是口碑,也再一次印證了企業口中“不后悔的選擇”。

此前,桐城國軒一期項目“飛一般的速度”,“小事不過夜、大事不過周”的頂格服務,堅定了李縝追加投資的信心,也讓他多了一份宣傳推介家鄉的“底氣”。

在李縝的牽線下,中環新能源很快決定將百億項目落戶桐城。“簽約后一個月就完成了報批報建手續,‘桐城速度’太快了。”中環(桐城)項目負責人湯忠和說。

不斷刷新的“桐城速度”,背后是不斷優化的“桐城服務”。

“我們建立‘四個一’工作機制,一日一溝通、一周一調度、一月一現場、一切圍繞項目干。”章周中說,同時,通過組建一個服務專班、制定一個服務清單、建立一個保障閉環的“三個一”服務模式,實現需求第一時間了解、服務第一時間介入、問題第一時間解決。

依托重大項目智能管理平臺,桐城還創新實施“節點工作法”,將項目建設全過程細化分解為多個節點,將節點賦分納入年度重點項目推進考核重要指標,統籌調配資源,推進重大項目開工、竣工、投產,做到項目建設到哪、服務就跟到哪。

圖為桐城國軒生產車間。 路欣 吳子航 攝

在服務項目建設過程中,桐城要求做到“不叫不到、隨叫隨到、服務周到、說到做到”“小事不過夜、大事不過周”。

上個月底,由于項目場地土質較差,中環(桐城)項目建設面臨缺土問題。桐城經開區得知情況后,當即從當地企業協調、從外地調運,3天,土方就運輸到位。

“政府建立了高效順暢的溝通機制,有時一個電話,很快就能解決問題。”湯忠和說。

為了讓要素保障“馬上到位”,桐城還在安慶市率先開通“重點項目直通車”,實行要素保障優先、全程幫辦代辦。直通車開通以來,已累計為企業幫辦代辦及解決訴求92件,服務重點項目47個,滿意率達100%。

不僅如此,桐城還舉辦“與企桐行”早餐會、夜話會,與企業家面對面聊心聲、聽建議、話發展,清單化、閉環式辦理企業訴求,讓“企業盼的事”成為“政府辦的事”。

“節點工作法”和“媽媽式”服務,保障了項目建設“加速度”。“7月底開工,預計明年4月份投產,9個月,也將刷新中環速度。”湯忠和說。

路雖遠,行則將至。

三個百億元大項目,企業迸發的創新活力,不斷超越自我的那股子勁頭,正撕開桐城破局之口。

走下去,便是前程萬里。

文/江月 潘月琴 (來源:振風觀察·安慶市新聞傳媒中心出品)